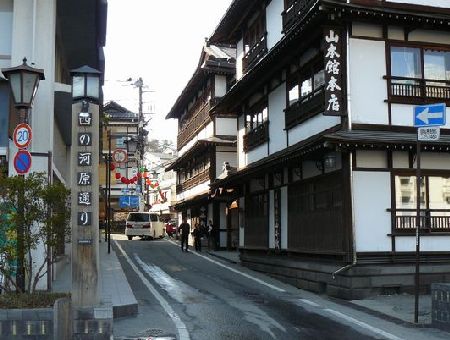

草津温泉(日本三名泉)温泉街・町並み |

| 群馬県:歴史・観光・見所(ホーム)>草津温泉(日本三名泉) |

| 写 真 | 備 考 |

|

スポンサーサイト

【開湯伝説】−草津温泉の開湯は記録などない為、何時頃発見されたのかは不詳です。その為、神話の世界の英雄である日本武尊や、記録上は来ていない源頼朝、全国各地で伝説を残し、到底一人の偉業とは考えられない行基菩薩の3人がそれぞれ開湯伝説を残しています。 【白根山信仰】−草津温泉の背後に控える白根山は度々火山活動を起す事から古代から信仰の対象となった霊山で、白根山を御神体とする白根神社は平安時代に編纂された「上野国神名帳」にも名を連ねています。その後神仏習合し、白根山は修験僧による修験の場として発展し、草津温泉はその拠点の1つとして整備されたようです。中世に入ると修験僧の中心的な存在で白根神社の別当だった湯本氏が土豪(真田家の家臣)として力を得て光泉寺を創建、湯本氏は武田家の滅亡や真田家の移封や改易などにより武将としては没落しますが、その後も草津温泉の湯守として温泉街では大きな影響力を残しました(一族の一部が赤岩集落に移り庄屋を歴任しています)。 【日本三名泉】−一方、修験僧達が全国の霊場で草津温泉の効能を口伝した事で、室町時代には名泉として確立し、京都出身の名僧、万里集九が東国を旅した事を漢詩文集としてまとめた「梅花無尽蔵」では「草津、有馬、湯島(下呂)」が天下に知られる名泉として紹介し、江戸時代の儒学者・林羅山もこれを追認した為、庶民にも日本三名泉として知られるようになり多くの湯治客が草津温泉に訪れるようになっています。又、前田利家や大谷刑部(大谷吉継)をはじめ数多くの戦国大名が湯治で訪れた事でも知られ、江戸時代には8代将軍徳川吉宗が草津温泉の源泉を江戸城まで運ばせています。 【明治時代】−明治時代に入り新政府の御雇い外国人「エルヴィン・フォン・ベルツ」が草津温泉の効能を科学的に発表した事で、国内だけでなく世界的にも知られるようになり、多くの文人墨客をはじめ多くの湯治客、観光客が訪れ現在の温泉街が形成されました。 スポンサーサイト

|

|

|

|

|

|

| 群馬県:伝統的・町並み・探訪|碓氷横川|砥沢宿|須川宿|永井宿|草津温泉|桐生新町|本宿|中之条町六合赤岩|榛名山町| |小幡陣屋|白井宿| |

| ※ 相談や質問は大変失礼ですが、メールのみとさせていただきます。 回答によって不都合や不利益をこうむっても当サイトは一切責任を負いません。又、回答を直接的(当サイトの名前を使って)に交渉や請求の手段とすることはご遠慮くださるようお願い申し上げます。 ※プライバシーポリシーはこちらです。 |